Zwischen Solidarität und Schweigen: Der 7. Oktober 2023 in der digitalen Kommunikation der Berliner Clubszene

Am 7. Oktober 2023 verübten die islamistischen und antisemitischen Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamistischer Dschihad nicht nur die bisher größte Anschlagsserie in der Geschichte Israels, sondern auch den bislang schwersten Terrorangriff auf ein Musikfestival. Schwerbewaffnete Islamisten stürmten das Festivalgelände des Supernova-Festivals im Süden Israels, töteten mehr als 360 Festivalbesucher:innen und verschleppten weitere als Geiseln in den Gazastreifen. Das elektronische Musikfestival Supernova war damit der Ort mit den meisten Opfern des 7. Oktobers. Insgesamt wurden an diesem Tag mehr als 1.200 Opfer ermordet und mehr als 240 Geiseln in den Gaza-Streifen entführt. In der elektronischen Musikszene blieben Entsetzen über die Taten der Hamas und Empathie für die Opfer nach dem 7. Oktober weitgehend aus – ein Blick auf die Reaktionen innerhalb der Berliner Clubkultur.

Anstelle von Solidarität dominierte in den Sozialen Medien ein auffälliges Schweigen innerhalb der elektronischen Musikszene. Die Reaktionen – oder ihr Ausbleiben – erzeugen ein paradoxes Bild für eine Szene, die sich selbst durch Werte wie Gemeinschaft, Freiheit und Toleranz definiert. Gerade aufgrund dieses Selbstverständnisses und dem brutalen Angriff auf einen zentralen Ort wie den eines Festivals wäre eine starke Identifikation mit den Opfern naheliegend. Stattdessen teilten sogar einige Akteur:innen Beiträge mit bekannten antiisraelischen Mustern, die den Angriff der Terroristen auf die israelische Zivilbevölkerung als legitimen Widerstand oder heldenhaften Befreiungskampf romantisierten. Clubs und Akteur:innen, die sich dennoch solidarisch mit den Opfern des Supernova-Festival zeigten, wurden zum Ziel von Boykottaufrufen und Anfeindungen. Der Haltung zum Nahostkonflikt zugrundeliegende Spaltungen innerhalb der elektronischen Musikszene gibt es nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 – doch seit dem Terrorangriff auf das Supernova-Festival in Israel ist eine zunehmende Polarisierung zu beobachten. Das Ereignis wirkt wie ein Katalysator für ein Phänomen, dessen Marginalisierung der Szene schon länger zum Vorwurf gemacht wird: Antisemitismus.

(Berliner) Clubkultur als politischer Resonanzraum

Um zu verstehen, welchen Hintergrund der Diskurs zum 7. Oktober 2023 hat, muss man sich mit dem Selbstverständnis der elektronischen Musikszene beschäftigen. Dabei spielt der Begriff der Clubkultur eine entscheidende Rolle. Die Berliner Clubcommission versteht unter Clubkultur „ein Phänomen, bei dem sich Menschen im Rahmen von Veranstaltungen an geschützten Orten zum Tanzen, Musik produzieren, präsentieren und rezipieren und zum sozialen Austausch treffen“. Dabei wird der Clubkultur eine soziale Dimension zugeschrieben, die explizit den politischen Diskurs und eine politische Haltung einbezieht.

Dieser Bezug zum Politischen findet sich bereits im Entstehungskontext der elektronischen Musik. In den 1980er Jahren formten vor allem Schwarze und queere Communities in den USA House und Techno als Antwort auf Ausbeutung in der weißen Kulturindustrie sowie auf Rassismus und Ausgrenzung. Clubs boten dabei geschützte Räume jenseits gesellschaftlicher Diskriminierung. Dieser emanzipatorische Anspruch manifestiert sich noch heute im Verständnis von Clubkultur. Insbesondere in der Berliner Szene gibt es enge Verflechtungen mit beispielsweise der LGBTQI+-Bewegung, was sich durch langjährig aktive Clubs und Partyreihen für queere Menschen zeigt.

Aus einer globalen Perspektive veränderte die zunehmende Verbreitung elektronischer Musik jedoch auch Kontext und Publikum. Deshalb gibt es heute vermehrt Kritik an der Kommerzialisierung der Szene, heteronormativen und weißen Line-Ups sowie dem tendenziellen Bedeutungsverlust der emanzipatorischen Wurzeln. Im Zusammenhang mit dieser Kritik gibt es zudem Bemühungen für eine Repolitisierung, die sich auch in der Berliner Szene widerspiegeln. Das zeigt sich etwa durch Solidaritätsbekundungen in den Sozialen Medien (z. B. nach George Floyds Tod) und durch klare Antidiskriminierungshaltungen in Clubs (z. B. „No racism. No sexism. No violence.“). So sollen Clubs wieder zu Schutzräumen, sogenannten „Safer Spaces“ werden. Darüber hinaus gibt es Solidaritätsveranstaltungen und Kollektive, die sich in ihrem Zweck für die Sichtbarkeit benachteiligter und marginalisierter Gruppen in der Clubkultur einsetzen, wie zum Beispiel von FLINTA*-Personen oder der LGBTQI+-Community.

Von Beobachtungen zur systematischen Datengrundlage

Der Antisemitismus-Vorwurf gegenüber der Clubkultur ist nicht neu. Insbesondere seit dem 7. Oktober 2023 gibt es vermehrt (Zeitungs-)Artikel, die die Entwicklungen in der elektronischen Musikszene einordnen. Aber auch davor wurden beispielsweise die Rolle der BDS-Bewegung oder die Kampagne #DJsForPalestine im Kontext von Antisemitismus kritisch beleuchtet. Darüber hinaus wird das Phänomen im wissenschaftlichen Kontext thematisiert. Publikationen untersuchen beispielsweise Antisemitismus in der Musik1 oder emanzipatorischen Subkulturen2 mit Bezügen zur Clubkultur und der elektronischen Musikszene. Weitere Publikationen befassen sich mit dem Phänomen Antisemitismus in anderen Bereichen von Musik, Kultur3 und Kunst4.

Was in der Auseinandersetzung hingegen bisher fehlt, sind umfangreiche datengestützte Untersuchungen. Mit diesem Beitrag soll eine solche systematische Analyse erstmalig unternommen werden. Hierzu hat CeMAS die Instagram-Accounts5 relevanter Club- und Szene-Akteur:innen in Berlin identifiziert und deren Beiträge mit Bezug zum Israel-Gaza-Krieg seit dem 7. Oktober 2023 systematisch analysiert. Anhand der Daten hat sich CeMAS mit folgenden Fragen beschäftigt:

- In welchem Ausmaß wird der Israel-Gaza-Krieg thematisiert?

- Gibt es Solidaritätsbekunden und wenn ja, in welcher Form?

- Welche Inhalte bestimmen den Diskurs?

- Wie lassen sich die Ergebnisse hinsichtlich des Antisemitismus-Vorwurfs einordnen?

Auswahlkriterien und Methodik der Untersuchung

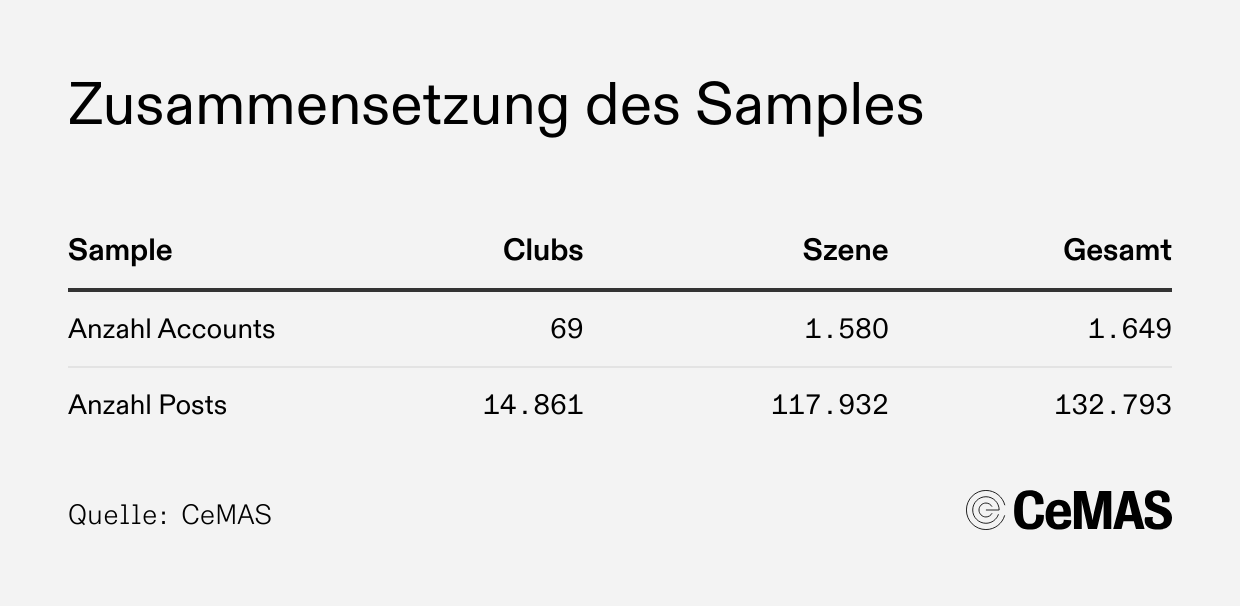

Anhand der Definition der Berliner Clubcommission lassen sich zwei relevante Akteursgruppen für das Phänomen Clubkultur ableiten: (1) physische Räume für Veranstaltungen (Clubs und andere Veranstaltungsorte) sowie (2) die Szene bzw. Community, die diese Veranstaltungsorte umgibt (Produzent:innen, Künstler:innen und Publikum). Ausgehend davon hat CeMAS ein Untersuchungssample relevanter Club- und Szene-Akteur:innen zusammengestellt. Relevante Veranstaltungsorte (insbesondere Clubs) wurden mithilfe genrespezifischer, in Berlin stattfindender Events6 ermittelt. Ausgehend von den auf diese Weise identifizierten Veranstaltungsorten wurden anschließend Szene-Akteur:innen, die mit ihnen in Verbindung stehen, in das Sample aufgenommen.7 Erhoben wurden alle Beiträge8 im Zeitraum vom 05.10.2023 bis zum 29.08.2025.

Nach Abschluss der Datenerhebung wurden thematisch relevante Posts9 mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. Ziel der Analyse ist, herauszufinden, ob in den Posts eine bestimmte Sichtweise auf den Israel-Gaza-Krieg vermittelt wird. Dafür wurde auf das Konzept von Frames zurückgegriffen. In den Sozialwissenschaften hat sich die Framing-Definition von Entman etabliert: “To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described”.10 Der Fokus der Analyse geht demnach über die reine Identifikation von Post-Inhalten hinaus und soll die wahrgenommene Wirklichkeit (der Verfasser:in) in den Blick nehmen.

Ausmaß der Beiträge zum Israel-Gaza-Krieg

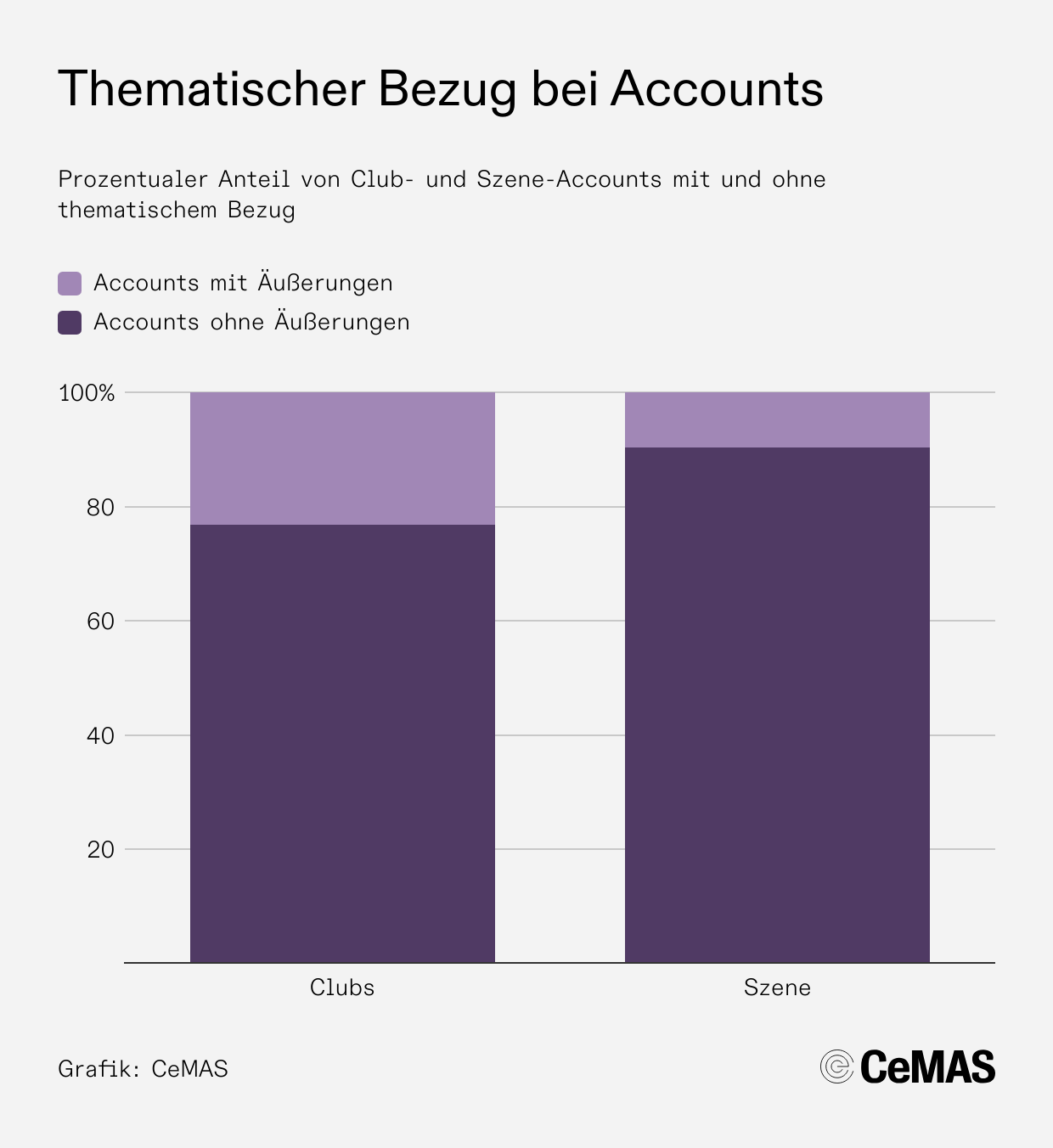

Ausgehend vom Untersuchungssample konnten insgesamt 523 Posts mit Bezug zum Israel-Gaza-Krieg identifiziert werden. Das sind ca. 0,4 % aller 132.793 geteilten Beiträge im Untersuchungszeitraum. Davon entfallen 112 Beiträge auf Club-Accounts und 411 Beiträge auf Accounts von Szene-Akteur:innen. Insgesamt verteilen sich die Posts auf 167 Accounts. Demnach weisen lediglich 10,6 % aller untersuchten Accounts der elektronischen Musikszene in Berlin Beiträge mit Äußerungen zum Israel-Gaza-Krieg auf. Unter den Veranstaltungsorten finden sich 16 Clubs, die sich in Beiträgen zum Thema geäußert haben. Im Szene-Akteur:innen-Sample beziehen sich 151 Accounts in Beiträgen auf das Thema. Damit äußert sich nur etwa ein Viertel aller untersuchten Clubs (23,2 %) und weniger als ein Zehntel (9,5 %) aller untersuchten Szene-Akteur:innen.

Anhand der Daten lässt sich festhalten, dass der Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 und der darauffolgende Israel-Gaza-Krieg nur in geringem Umfang innerhalb der Berliner elektronischen Musikszene rezipiert wurden.

Formen und Verteilung von Solidarität

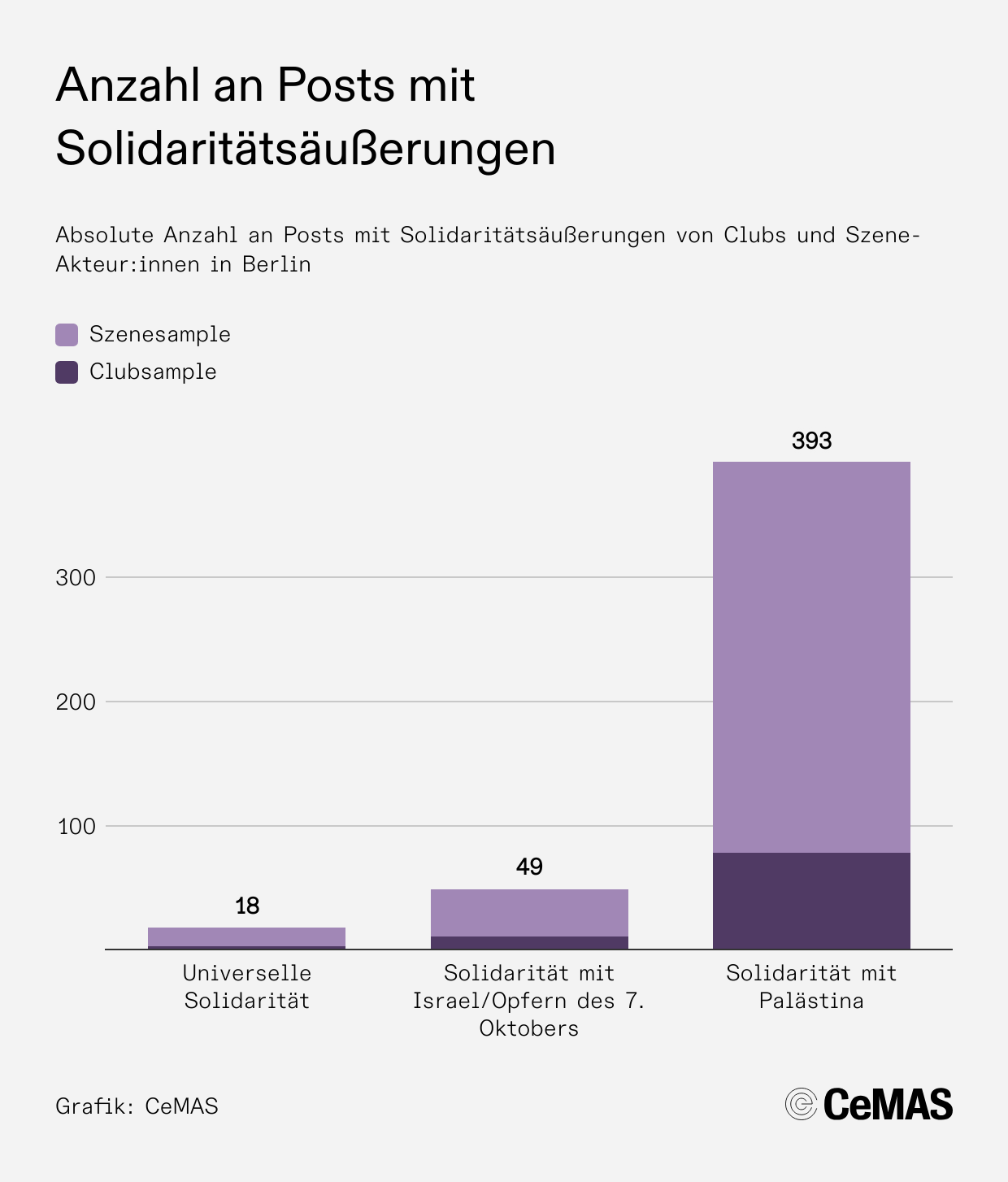

In den untersuchten Posts wird Solidarität in acht verschiedene Formen artikuliert. Vier Formen beinhalten Solidaritätsäußerungen mit Palästina, die sich jedoch in ihren Artikulationsformen unterscheiden. Solidarität wird entweder explizit in Form von Text oder Slogans (z. B. „Free Palestine“) oder implizit in Form von Emojis und Symbolen (z. B. Palästina-Flagge, Wassermelone) zum Ausdruck gebracht. Außerdem können Beiträge identifiziert werden, die Solidarität mit den Opfern des 7. Oktobers oder Israel äußern. Andere Beiträge wiederrum verzichten auf eine eindeutige Positionierung und werden daher der Form universeller Solidarität zugeordnet. Neben diesen Formen von Solidarität, die sich auf Betroffene oder Kriegsparteien beziehen, fällt eine weitere Form im Untersuchungssample auf: Beiträge, in denen sich die Verfassenden mit propalästinensischen Aktivist:innen in Deutschland und Europa solidarisieren.

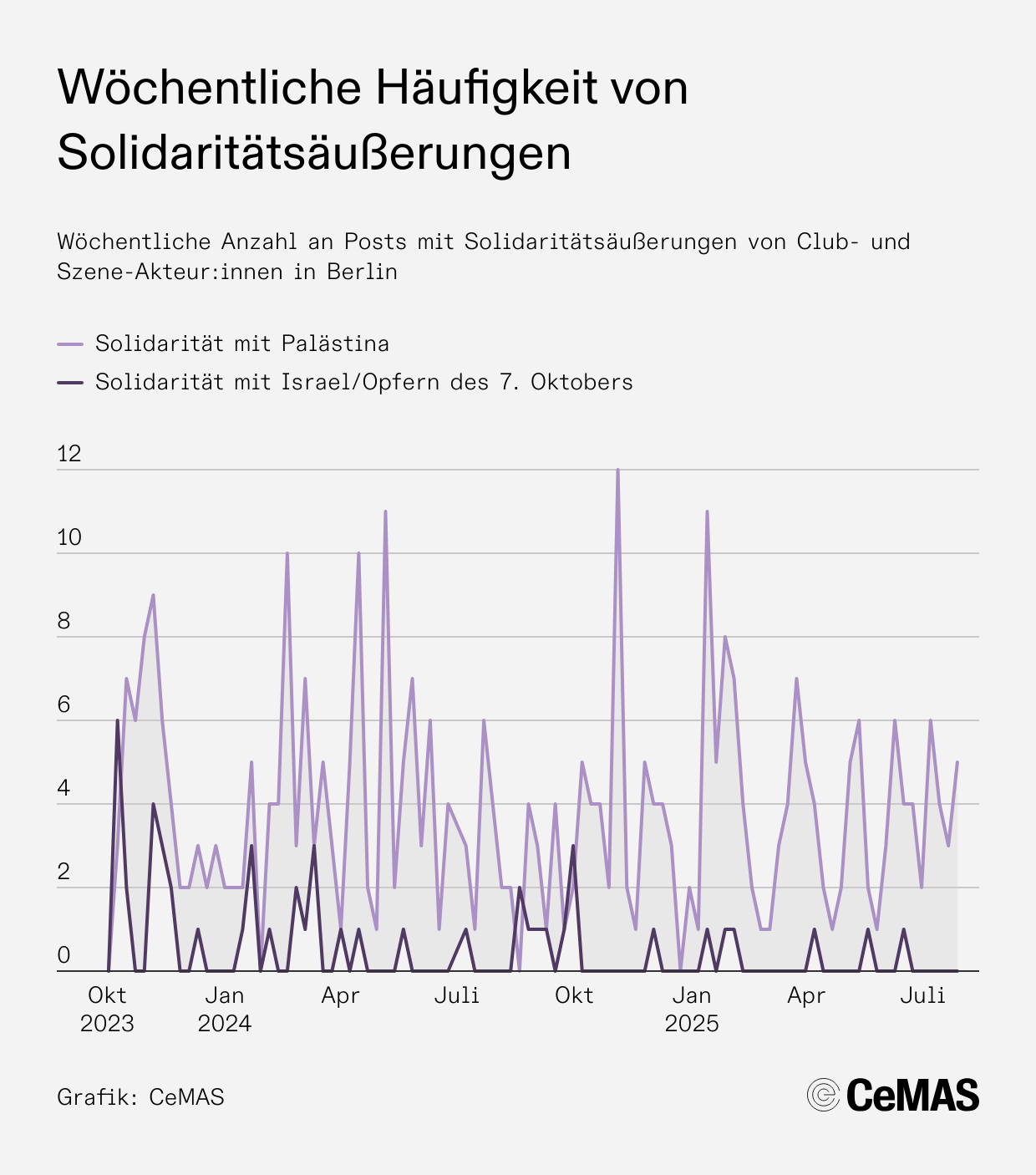

Hinsichtlich der Verteilung überwiegen Solidaritätsbekundungen mit Palästina deutlich. Äußerungen dieser Form finden sich in 393 Posts und sind somit der am häufigsten geteilte Inhalt der gesamten Untersuchung. Diese Positionierungen entfallen auf 78 Posts von 16 Club-Accounts sowie 315 Posts von 123 Accounts von Szene-Akteur:innen. Solidaritätsbekundungen mit den Opfern des 7. Oktobers oder Israel sind mit 49 Posts im untersuchten Material hingegen selten – 38 dieser Beiträge stammen von 22 verschiedenen Szene-Accounts. Die restlichen 11 Beiträge wurden ausschließlich von zwei verschiedenen Club-Accounts geteilt. Außerdem ist im zeitlichen Verlauf erkennbar, dass diese Form der Solidarität vor allem in den ersten sechs Monaten nach dem 7. Oktober 2023 und am darauffolgenden Jahrestag im untersuchten Diskurs eine Rolle spielen, jedoch darüber hinaus kaum Teil der kontinuierlichen Debatte sind. Den insgesamt geringsten Anteil mit 18 Posts weisen Solidaritätsbekundungen universeller Art auf.

Inhaltliche Schwerpunkte jenseits von Solidaritätsäußerungen

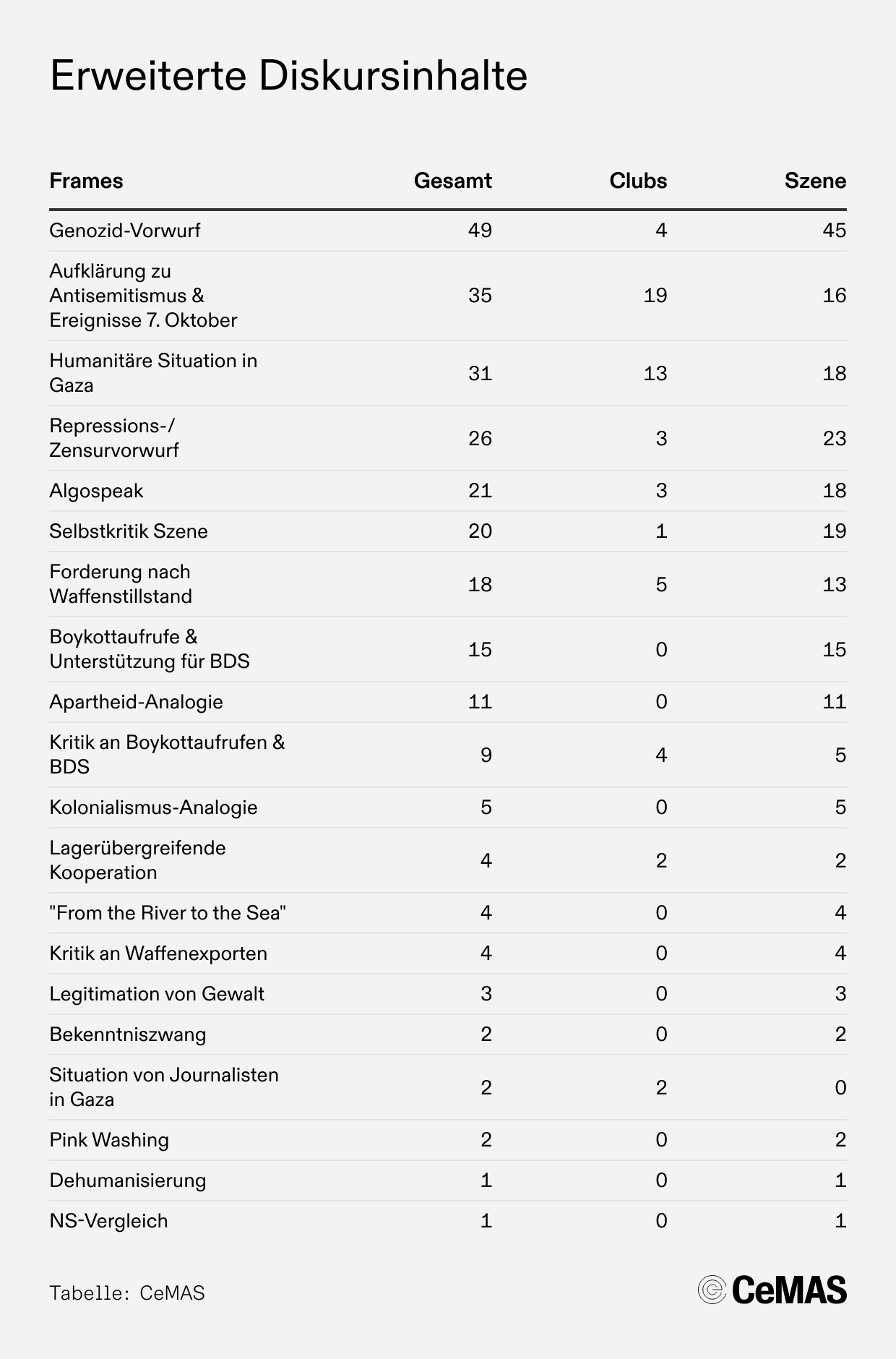

Neben Solidaritätsäußerungen, die insgesamt am häufigsten im Sample zu finden sind, können in geringerem Umfang weitere inhaltliche Schwerpunkte im Diskurs identifiziert werden. Den ersten Schwerpunkt bildet der Frame des Genozid-Vorwurfs. Er wurde insgesamt 49-mal erwähnt – 45-mal von Szene-Akteur:innen und lediglich viermal von Accounts aus dem Clubsample. Einen zweiten Schwerpunkt bilden mit 35 Erwähnungen Beiträge, bei denen die Aufklärung zu Antisemitismus und den Ereignissen des 7. Oktobers 2023 im Mittelpunkt stehen. Bei den Posts handelt es sich größtenteils um Ankündigungen für Veranstaltungen wie zum Beispiel Vorträge zum Thema Antisemitismus und Partys, die sich in ihren Zweck gezielt gegen Antisemitismus stellen. Auffällig dabei ist, dass alle 19 Erwähnungen im Clubsample ausschließlich auf einen Club entfallen. Als dritten Schwerpunkt lassen sich Beiträge, in denen die humanitäre Situation in Gaza adressiert wird, identifizieren. Dieser Frame wird hauptsächlich im Kontext von Spendenveranstaltungen/-aufrufen erwähnt.

Darüber hinaus fällt bei der Analyse die Verwendung von Algospeak in 21 Posts auf. Ähnlich wie bei den impliziten Solidaritätsäußerungen mit Palästina in Form von Emojis und Symbolen wird Algospeak als Ersatzcode verwendet, um Begriffe wie Palästina, Gaza oder Genozid zu umschreiben. Mit Ersatzcodes wird in den Sozialen Medien üblicherweise versucht, algorithmische Erkennung oder Moderationsmechanismen zu umgehen. Nimmt man an, die Codes werden aus Sorge vor Shadowbanning oder Löschung von Inhalten verwendet, lässt sich eine inhaltliche Nähe zum Frame des Repressions-/ Zensur-Vorwurfs erkennen. Der Frame stellt mit 26 Posts einen weiteren Schwerpunkt im untersuchten Sample dar. Er problematisiert die vermeintliche Einschränkung oder Unterdrückung propalästinensischer Positionen in Deutschland. Posts dieser Kategorie betonen, dass Solidaritätsbekundungen mit Palästina/Gaza kriminalisiert oder delegitimiert werden. Häufig wird in den Posts antipalästinensischer Rassismus als Ursache genannt.

Zudem enthalten 20 Beiträge Kritik am Umgang der Szene mit den 7. Oktober 2023. Bis auf ein Post stammen alle diese Beiträge von Szene-Akteur:innen, die die zunehmende Polarisierung innerhalb der Szene kritisieren.

Mit abnehmender Häufigkeit können in den Beiträgen außerdem Forderungen nach einem Waffenstillstand (18-mal), Boykottaufrufe/Aufrufe zur Unterstützung von BDS (15-mal) und Apartheid-Analogien (11-mal) identifiziert werden. Neben befürwortenden Äußerungen für Boykott und die Unterstützung von BDS sind ebenfalls neun Beiträge enthalten, die diese Boykottaufrufe und BDS kritisieren. Darüber hinaus enthält das Sample weitere Frames, die selten vorkommen (ein- bis fünfmal). Dazu gehören auf der einen Seite Beiträge, die sich für eine lagerübergreifende Kooperation aussprechen, Waffenexporte oder die Situation von Journalist:innen in Gaza kritisieren. Auf der anderen Seite finden sich Frames wie Kolonialismus-Analogien, der Slogan „From the River to the Sea“, Pink Washing, Dehumanisierung und NS-Vergleiche. In wenigen Fällen wird außerdem Gewalt legitimiert und Bekenntniszwang ausgeübt.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass im untersuchten Diskurs im Vergleich zu den Solidaritätsäußerungen durchaus heterogene Positionen zu den Ereignissen und Folgen des 7. Oktobers 2023 zu finden sind. Es zeigen sich jedoch auch eindeutig antisemitische Muster. Obwohl diese Beiträge quantitativ nicht im Vordergrund stehen, spielen sie eine entscheidende Rolle, um die Denkweisen und Lesarten zum Israel-Gaza-Krieg innerhalb der elektronischen Musikszene zu verstehen und erfordern eine qualitative Einordnung.

Antisemitismuskritische Einordnung

Die Berliner Clubszene sah sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Vorwurf des (israelbezogenen) Antisemitismus konfrontiert. Um diesen Vorwurf einzuordnen, ist zunächst ein Blick auf die Funktionsweisen des Antisemitismus notwendig. Antisemitismus zeichnet sich dadurch aus, dass Jüdinnen:Juden als grenzenlose Projektionsfläche von Ängsten, Wünschen und Sehnsüchten sowie als universale, griffige Erklärung sämtlicher Konflikte in der modernen Welt fungieren.11 Im israelbezogenen Antisemitismus werden alte antijudaistische Mythen, aber auch Ressentiments des modernen Antisemitismus auf den Staat Israel, die Idee des Zionismus, Jüdinnen:Juden und Israelis und/oder die Politik Israels projiziert und so mithilfe eines Umwegs kommuniziert.12 Für den Kommunikator erscheint die codierte Verbalisierung des Antisemitismus als moralisch integer.13 14 15 Die IHRA-Definition etwa stellt als israelbezogenen Antisemitismus unter anderem heraus:

- den Versuch, Juden für den Staat Israel kollektiv in Haftung zu nehmen

- Gleichsetzungen von israelischer Politik mit der des NS-Regimes

- Dämonisierungen und die Verwendung von zweierlei Standards in Bezug auf Israel im Vergleich zu anderen Nationen

- die Aberkennung eines Rechts von Juden auf Selbstbestimmung und die Behauptung, die Existenz des jüdischen Staates sei ein rassistisches oder kolonialistisches Unterfangen

Der Nahostkonflikt durch die Brille von Antiimperialismus und Postkolonialismus

Die Untersuchung zeigt zunächst, dass ein Großteil der Beiträge nicht antisemitisch ist. Der pauschale Vorwurf des Antisemitismus gegenüber der Berliner Clubszene kann also nicht bestätigt werden. Im Sample finden sich Frames, die einer pazifistischen und antimilitaristischen Tradition in der linken Bewegung zugeordnet werden können, ohne dabei zwangsläufig einen antisemitischen Bezug herzustellen. Dazu gehören etwa die Forderungen nach einem Waffenstillstand und einem Stopp der Waffenlieferungen oder einer Kritik der Waffenlieferungen an Israel. Auffällig bei der Artikulation der Forderungen ist jedoch die Einseitigkeit: Während sie fast ausschließlich die israelischen Kriegshandlungen adressieren, bleiben Deeskalations-Erwartungen an die palästinensische Seite – wie etwa die Freilassung von Geiseln oder die Kapitulation terroristischer Akteure – weitgehend aus.

Zudem wird auch kein Stopp der Waffenlieferungen an Länder gefordert, die Terrororganisationen in Gaza maßgeblich unterstützen – etwa die beiden größten finanziellen Unterstützer der Hamas: Katar und Iran. Dies könnte mit der historisch gewachsenen Allianz zwischen Teilen der linken Bewegungen, insbesondere Antiimperialist:innen und Islamist:innen sowie arabischen Nationalist:innen zusammenhängen.16 Diese Allianz wird im Zusammenhang mit der antizionistischen Wende innerhalb der westdeutschen Linken nach dem „Sechstagekrieg“ von 1967 konstatiert.17 18

Eine weitere Erklärung für die einseitigen Deeskalationsforderungen könnte an der Interpretation des Nahostkonfliktes durch die Brille des Antiimperialismus und des Postkolonialismus liegen. Beide Konzepte teilen die Welt in strikt dualistische Kategorien auf: Westen und Osten, imperialistische Länder und ausgebeutete Länder oder etwa globaler Norden und globaler Süden. Der Antiimperialismus betont dabei den Klassenantagonismus des Marxismus-Leninismus, während der Postkolonialismus diesen auf ethnisch-kulturelle Kategorien überträgt.19 Der Westen fungiert in beiden Denktraditionen gleichermaßen als Feindbild.

In dieser dichotomen Gut/Böse Einteilung gelten Ungleichberechtigung, Krieg oder Ausbeutung in der Regel als vom Westen verursacht. Auf ihn wird in dieser Leseart alles Schlechte in der Welt projiziert, wobei er neben den USA häufig auch mit Israel assoziiert wird. In dem Moment, in dem Israel als Stellvertreter des verhassten Westens steht und auf den Seiten westlicher und/oder weißer Unterdrücker verortet wird, beginnt ein antisemitisches Ressentiment.

Neben den mehrheitlich zwar einseitigen, aber nicht antisemitischen Postings, stehen dennoch Postings, deren Framing Antisemitismus reproduziert. Darunter solche mit inhaltlichen Bezügen zum Postkolonialismus, die Israel etwa als „kolonialistischen Staat“ bezeichnen oder solche, die Israel mit dem Nationalsozialismus vergleichen. Bei beiden Frames spielt der israelbezogene sowie der schuldabwehrende Antisemitismus eine Rolle: Der Schuldabwehr-Antisemitismus ist aus dem psychologischen Wunsch nach Entlastung von der nationalsozialistischen Vergangenheit entstanden.20 Diese Form des Antisemitismus macht Jüdinnen:Juden für den Antisemitismus der Nationalsozialisten oder die Shoah verantwortlich oder er setzt Israel mit dem nationalsozialistischen Regime und dem präzedenzlosen Massenmord an den europäischen Juden gleich.21 22 Außerdem kann mit der Darstellung Israels als kolonialistischer Staat und/oder Siedlerkolonialismus auch das koloniale europäische Erbe entlastend übertragen und auf den jüdischen Staat projiziert werden.23

Anschlussfähigkeit antisemitischer Äußerungen und Akteur:innen

Neben Solidaritätsäußerungen ist der Genozid-Vorwurf der häufigste Frame im untersuchten Sample. Israels Vorgehen wird hier als Völkermord an den Palästinenser:innen bezeichnet. Die Handlungen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel werden nicht als Kriegshandlungen, sondern als vorsätzliche und systematische Vernichtung der Bevölkerung Palästinas interpretiert. Seit dem 7. Oktober 2023 ist der Begriff „Genozid“ zentraler Bestandteil gesellschaftlicher und politischer Debatten. Dabei bewegt sich der Begriff häufig zwischen zwei Dimensionen: Einerseits bezieht sich der Begriff „Genozid“ auf ein juristisches Konzept, das anhand von Belegen und begründeten Argumenten bewiesen oder widerlegt werden kann. Eine abschließende völkerrechtliche Antwort darauf ist hochkomplex und liegt nach aktuellem Stand nicht vor. Dazu ist anzumerken, dass auch innerhalb der juristischen Debatte einige Interpretationen umstritten sind. Andererseits wird der Begriff „Genozid“ als Teil einer emotionalisierten und politisierten Debatte verstanden, die anstelle einer rechtlichen Anklage auf eine starke Moralisierung Israels abzielt. Auch hier lässt sich wieder eine starke Einseitigkeit erkennen, indem beispielsweise die potenziell genozidale Absicht der Terroranschläge am 7. Oktober 2023 durch die Hamas innerhalb der Debatte weitgehend ignoriert wird. Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass der Genozid-Vorwurf gegenüber Israel bereits lange vor dem Israel-Gaza-Krieg in Folge des 7. Oktobers 2023 von antiisraelischen Bewegungen verwendet wurde. Taucht der Begriff „Genozid“ im Kontext solcher Debatten auf, bezieht er sich kaum auf empirische Beweise für ein genozidales Handeln Israels, sondern ist vielmehr mit bestimmten Weltanschauungen und Konzepten verstrickt. So wird der Genozid-Vorwurf beispielsweise häufig mit NS-Vergleichen, Kolonialismus- oder Apartheid-Analogien verknüpft. In diesem Zusammenhang erscheint eine ontologischen Lesart des Genozid-Vorwurfs sowie eine Kritik an dieser Verwendung plausibel. Während Untersuchungen zu möglichen völkerrechtswidrigen Handlungen per se nicht antisemitisch sind, werden bei dieser Lesart des Genozid-Vorwurfs jedoch antisemitische Bezüge reproduziert.24 Im untersuchten Sample zeigt der Genozid-Vorwurf im zeitlichen Verlauf keinen signifikanten Bezug zum Frame, der die humanitäre Situation in Gaza problematisiert. Außerdem kann kein kontinuierlicher Anstieg an Äußerungen, der mit der Intensivierung des Kriegs in Verbindung gebracht werden könnte, festgestellt werden. Diese Beobachtungen sprechen daher eher gegen eine völkerrechtliche und für eine ontologische Lesart des Genozid-Vorwurfs.

Darüber hinaus beinhalten die untersuchten Posts den Slogan „From the River to the Sea“. Der Slogan wird häufig als Ruf nach Freiheit und gleichen Rechten für Palästinenser:innen verwendet, meint aber auch etwas anderes. In seiner Verwendung durch Gruppen wie die PLO oder Hamas zielt er auf die Abschaffung des jüdischen Staates und negiert das Existenzrecht Israels sowie das Recht, dass Jüdinnen:Juden selbstbestimmt in der Region leben dürfen, was laut der IHRA-Definition israelbezogener Antisemitismus ist.

Außerdem nehmen mehrere Beiträge Bezug auf antisemitische Akteur:innen. Darunter die 2005 gegründete BDS-Bewegung (Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung). BDS misst Israel mit anderen Maßstäben als jedes andere Land auf der Welt und negiert sein Existenzrecht, was israelbezogenen Antisemitismus darstellt. Die Bewegung ruft zum singulären Boykott Israels sowie israelischen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Institutionen und ihren Akteur:innen auf. Einige der untersuchten Beiträge schließen sich den Boykottforderungen der BDS-Bewegung an. Zudem wird die „Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel” (PACBI) erwähnt. Die Kampagne ist 2004 von palästinensischen Akademiker:innen initiiert worden und ruft zum Boykott israelischer Hochschulen auf. Die Kampagne ist Teil der BDS-Bewegung. Neben der BDS-Bewegung wird Bezug auf die Kampagne „DJs Against Apartheid“ genommen. Die Kampagne relativiert in einem Statement den Terroranschlag am 7. Oktober 2023 als eine Form des legitimen „bewaffneten Widerstands“ und bezichtigt Israel – wie der Name schon sagt – der Apartheid.

Der Apartheid-Vorwurf gegenüber Israel ist laut der IHRA-Definition ebenfalls antisemitisch. Außerdem wird argumentiert, dass das Konzept „Apartheid“ ungeeignet ist, um den Konflikt zwischen Israel und Palästina zu beschreiben: Der Konflikt beruhe auf zwei nationalen Bewegungen und ihren konkurrierenden Gebietsansprüchen und nicht auf der rassistischen Vorherrschaft eines Teils einer Nation über einen anderen. Zudem haben alle Staatsbürger Israels – egal ob sie arabische oder etwa jüdische Israelis sind – die gleichen Rechte.25 26 Dennoch wird darauf hingewiesen, dass palästinensische Israelis durchaus Rassismus-Erfahrungen in Israel machen, diese aber nicht der institutionell gestützten Ausgrenzung, die Südafrika charakterisierte, ähneln, sondern dem in vielen Ländern beobachtbaren strukturellen Rassismus.27 Da andere Länder in der Regel allerdings keinem Apartheid-Vorwurf aufgrund von strukturellem Rassismus ausgesetzt sind, legt die Beschreibung des strukturellen Rassismus als “Apartheid” einen antisemitischen Doppelstandard an Israel an.

Fazit

Abschließend lassen sich folgende Erkenntnisse aus der systematischen, datengestützten Analyse zusammenfassen. Erstens bestätigen die untersuchten Daten das weitreichend wahrgenommene Schweigen infolge des 7. Oktobers. Sowohl das Ausmaß an Beiträgen (ca. 0,4 % aller geteilten Beiträge) als auch an Accounts (ca. 10-20 % aller erhobenen Accounts), die sich zu den Ereignissen des 7. Oktobers und dem darauffolgenden Israel-Gaza-Krieg äußern, ist gering. Zweitens zeigt die Analyse eine starke Einseitigkeit bei Solidaritätsäußerungen. Mit 86 % aller Solidaritätsäußerungen überwiegt die Solidarität mit Palästina deutlich. Solidarität mit den Opfern des 7. Oktobers und Israel spielt mit insgesamt 9 % hingegen eine marginale Rolle. Beide Erkenntnisse decken sich mit dem eingangs erwähnten Paradox. Die elektronische Musikszene als politisch sensibilisierter Raum, der Diskriminierung und darauf bezogene Vorfälle in der Regel umfassend thematisiert, zeigt hinsichtlich des antisemitischen Anschlags am 7. Oktober 2023 eine Diskrepanz zwischen Selbstverständnis und Handlungspraxis. Die Daten bestätigen damit den Vorwurf, dass Antisemitismus in der elektronischen Musikszene marginalisiert wird.

Darüber hinaus lässt sich hinsichtlich der Verbreitung von Antisemitismus zunächst feststellen, dass das untersuchte Sample durchaus unterschiedliche Positionen zu den Ereignissen und Folgen des 7. Oktobers 2023 enthält und der Großteil der untersuchten Beiträge nicht antisemitisch ist. Die qualitative Analyse antiisraelischer bis antisemitischer Inhalte zeigt jedoch: Die Auseinandersetzung mit dem 7. Oktober 2023 ist innerhalb der Berliner Clubszene durch eine überwiegend einseitige Sicht auf den Nahostkonflikt und Israel geprägt, die hauptsächlich von postkolonialen und antiimperialistischen Weltanschauungen beeinflusst wird. Dabei können zwei Konsequenzen beobachtet werden. Erstens findet in den meisten Fälle eine starke Komplexitätsreduktion statt, indem unter anderem berechtigte Kritik verkürzt oder historische Gegebenheiten ausgeblendet werden. Das resultiert in der einseitigen Darstellung von Perspektiven des Konflikts. Obgleich eine politische Kritik an der israelischen Kriegsführung und Regierung nicht per se antisemitisch ist und angesichts der Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten geboten erscheint, ist zweitens darauf hinzuweisen, dass diese beiden Lesarten durchaus eine Affinität zum Antisemitismus haben: Verwendete Begriffe und Analogien wie Genozid, Apartheid, Kolonialismus oder Nationalsozialismus verweisen in unterschiedlichen Ausmaß auf einen eliminatorischen Antizionismus, der das Existenzrecht des israelischen Staates in Frage stellt. Neben diesen Formen des israelbezogenen Antisemitismus fallen in den untersuchten Beiträgen vor allem antisemitische Gruppen wie BDS oder „DJs Against Apartheid“ auf, die die antiisraelische Stimmung anheizen. Die Legitimation von Gewalt und die Ausübung von Bekenntniszwang verdeutlichen, mit welcher Aggressivität zum Teil auf den Diskurs eingewirkt wird.

Limitationen

Die vorliegende Untersuchung unterliegt bestimmten methodischen Limitationen. Erstens stellt der Untersuchungsgegenstand („Clubkultur“) durch seinen diffusen Charakter eine Herausforderung für die konzeptionelle Abgrenzung dar. Diese Problematik wurde durch die Entwicklung klarer Begriffsdefinitionen und die transparente Darlegung, welche Akteur:innen als Teil des spezifischen Phänomenbereichs verstanden werden, adressiert. Zweitens war der empirische Zugriff auf die Datenquellen eingeschränkt. Die Analyse konnte ausschließlich auf öffentlich zugängliche Feed-Posts zurückgreifen, d.h. Story-Posts und Inhalte privater Profile konnten nicht berücksichtigt werden. Die daraus resultierenden Erkenntnisse sind folglich auf diesen Datenausschnitt begrenzt.

1 Kanitz, M. & Geck, L. (Hrsg.) (2022): Klaviatur des Hasses. Antisemitismus in der Musik, Nomos.

2 Potter, N. & Lauer, S. (Hrsg.) (2023): Judenhass Underground. Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen, Hentrich & Hentrich Verlag.

3 Kanitz, M. & Geck, L. (2025): Lauter Hass. Antisemitismus als popkulturelles Ereignis, Verbrecher Verlag.

4 Naumann, M. (Hrsg.) (2024): Judenhass im Kunstbetrieb. Reaktionen nach dem 7. Oktober 2023, Neofelis Verlag.

5 Instagram wurde ausgewählt, da die Plattform für Clubs und relevante Akteur:innen der Clubkultur, wie Kollektive oder DJs, als zentraler Kommunikationsraum für Ankündigungen und zur Selbstpräsentation genutzt wird.

6 Als Datenquelle für Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsorte wurde die in der elektronischen Musikszene etablierten Plattform Resident Advisor verwendet.

7 Relevante Szene-Akteur:innen wurden gemäß dem Verständnis als den Club umgebende Community anhand von Erwähnungen auf den Instagram-Accounts der Clubs erhoben. Um Relevanz sicherzustellen, wurde dabei ein Schwellenwert von Erwähnungen in min. 12 Post vorausgesetzt.

8 Aufgrund von Limitationen bei Datenzugang konnte ausschließlich Instagram Feed-Posts erhoben werden.9 Thematisch relevante Posts wurde anhand von Keywords mit Bezug zum Nahostkonflikt oder dessen Rezeption in Deutschland aus dem Gesamtsample ausgewählt.

10 Entmann, R. M. (1993): Framing. Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication 43(4), 51-58.

11 Rensmann, L. (11.02.2021): Israelbezogener Antisemitismus. Formen, Geschichte, empirische Befunde, BpB Bundeszentrale für politische Bildung.

12 Schwarz-Friesel, M. & Reinharz, J. (2013): Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert, De Gruyter (S. 195).

13 Schwarz-Friesel, M. & Reinharz, J. (2013): Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert, De Gruyter (S. 195).

14 Salzborn, S. (2014): Antisemitismus. Geschichte, Theorie, Empirie, Nomos (S. 105).

15 Rensmann, L. (11.02.2021): Israelbezogener Antisemitismus. Formen, Geschichte, empirische Befunde, BpB Bundeszentrale für politische Bildung.

16 Haury, T. (2002). Antisemitismus von links: kommunistische Ideologie, Nationalismus und Antizionismus in der frühen DDR. Hamburger Edition.

17 Kloke, M. W. (1990). Israel und die deutsche Linke: Zur Geschichte eines schwierigen Verhältnisses. Haag + Herchen (S. 67).

18 Herf, J. (2019). Unerklärte Kriege gegen Israel: die DDR und die westdeutsche radikale Linke, 1967-1989. Wallstein Verlag (S. 94).

19 Edthofer, J. (2017). Vom antiimperialistischen Antizionismus zur aktuellen Boykottbewegung: Veränderungen und Kontinuitäten des israelbezogenen Antisemitismus in der Wiener autonomen Linken. Österreichische Zeitschrift für Soziologie 42(4), 407–424 (S. 417). https://doi.org/10.1007/s11614-017-0278-2.

20 Salzborn, S. (2014): Antisemitismus. Geschichte, Theorie, Empirie, Nomos (S. 15).

21 Salzborn, S. (2014): Antisemitismus. Geschichte, Theorie, Empirie, Nomos (S. 16).

22 Rensmann, L. (11.02.2021): Israelbezogener Antisemitismus. Formen, Geschichte, empirische Befunde, BpB Bundeszentrale für politische Bildung.

23 Rensmann, L. (11.02.2021): Israelbezogener Antisemitismus. Formen, Geschichte, empirische Befunde, BpB Bundeszentrale für politische Bildung.

24 Becker, M. J., Troschke, H., Bolten, M., Chapelan A. (2024): Decoding Antisemitism. A Guide to Identifying Antisemitism Online, Palgrave Macmillan (S. 431f.)

25 Morris, B, (10.02.2022): The Israeli-Palestinian Conflict Isn’t About Race – A new Amnesty International Report Charging Israel with Apartheid in the West Bank Allies the Wrong Lens to a Struggle Between Nations, Wall Street Journal.

26 Raday, F. (2022): Amnesty’s Distorted Framing of a Evolving Tragedy, Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture 27: 1-2.

27 Pogrund, B. (2014): Drawing Fire. Investigating the Accusations of Apartheid in Israel, Rowman & Littlefield.